Lector apacible y bucólico,

sobrio e ingenuo hombre de bien,

tira este libro saturnal,

orgiástico y melancólico.

Si no has estudiado retórica

con Satán, el astuto decano,

¡tíralo! no entenderás nada,

o me creerías histérico.

Mas si, sin dejarse hechizar,

tus ojos saben hundirse en los abismos,

léeme para aprender a amarme;

alma singular que sufres

y vas buscando tu paraíso,

¡compadéceme…! Si no, ¡te maldigo!

Baudelaire – Epígrafe para un libro condenado, 1857.

*

La obra poética de Charles Baudelaire es breve, apenas una pieza, Las flores del mal, pero densa y muy relevante en el conjunto de la literatura. Creo que no exagero si afirmo que es la obra poética más trascendente desde que se escribió hasta hoy, y, si la miramos con más perspectiva, supone uno de los hitos literarios más importantes de la historia universal. En este ensayo trataré de introducir y razonar las líneas principales del pensamiento que impregnan esas páginas y de poner en contexto el valor de sus aportaciones. Sirva de botón, para abrir el apetito, un fragmento del poema La voz, a la cual escuchó desde su biblioteca polvorienta de autores griegos y latinos. El sentimiento que le inspiró esa voz fue el siguiente:

… De entonces

data lo que se puede, ¡ay!, llamar mi llaga

y mi fatalidad. Detrás de los decorados

de la existencia inmensa, en lo más negro del abismo,

veo distintamente mundos singulares,

y, víctima de mi clarividencia extática,

arrastro conmigo serpientes que me muerden los zapatos.

Desde este tiempo, igual que los profetas,

amo tan tiernamiente el desierto y el mar:

y desde entonces me río en los duelos y lloro en las fiestas,

y encuentro un gusto suave al vino más amargo;

tomo muy a menudo los hechos por mentiras,

y, con los ojos en el cielo, me caigo en los agujeros.

Estos versos contienen muchos de los elementos fundamentales de su poesía, concentrados en pequeñas perlas que pueden parecer a simple vista meras palabras que suenan bien, pero que en el conjunto de su obra toman la forma de riquísimos símbolos. Desde entonces, por ejemplo, significa desde que esa voz de los sabios le llamó para conocer más allá, lo cual es su llaga, ¡ay!, su llaga y su fatalidad, el ansia por conocer y no tener nunca bastante. El énfasis de la interjección, su sutil lamento, tiene no poca trascendencia. La existencia resulta entonces, después de oírla, un aburrido decorado, y él está detrás, en lo más negro del abismo, observando mundos que destacan por su singularidad, pero de una forma diferente a como los ven los demás. No otra cosa, por cierto, es la poesía de altura, esa que coloca al autor como víctima, y no como dueño, de una clarividencia superior. Ama con ternura el desierto y el mar, de hecho odia los bosques y lo natural, volveremos luego sobre ello: el desierto, donde nada crece, y el mar, la última frontera donde acaba la vida humana. Es desde que sintió esa voz que se ríe en los duelos y llora en las fiestas, como nos pasa a todas las personas de hondo sentimiento, pero él con una profundidad insondable: en los duelos, la muerte ha aliviado como última redentora las cuitas del difunto, y por él se alegra; las fiestas, vulgar artificio que repite año tras año una fantasía para eludir el dolor del paso del tiempo, solo le puede producir lágrimas y angustia, por su puerilidad, pero sobre todo por la ineficacia del rito. Le encuentra un gusto suave al vino más amargo, claro, como a Poe le sucedía con el amontillado, sutilísimo guiño a su poeta preferido, pero no sin la simbología del gusto que siente por los placeres más sombríos, por los paraísos artificiales de las drogas y el sexo desatado, los venenos de la vida, las flores del mal. Y al final, buscando el más allá en lo alto, se va tropezando con los agujeros que los hombres vulgares han colocado en un camino que no entiende, y termina sufriendo y pareciendo un idiota despistado. Eso, y mucho más, hay en sus versos.

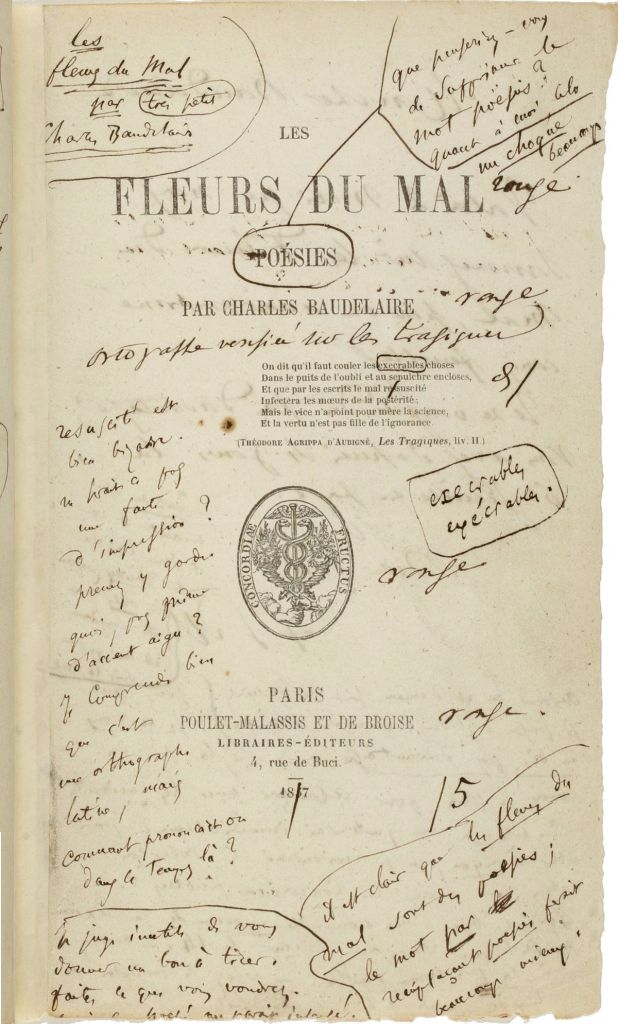

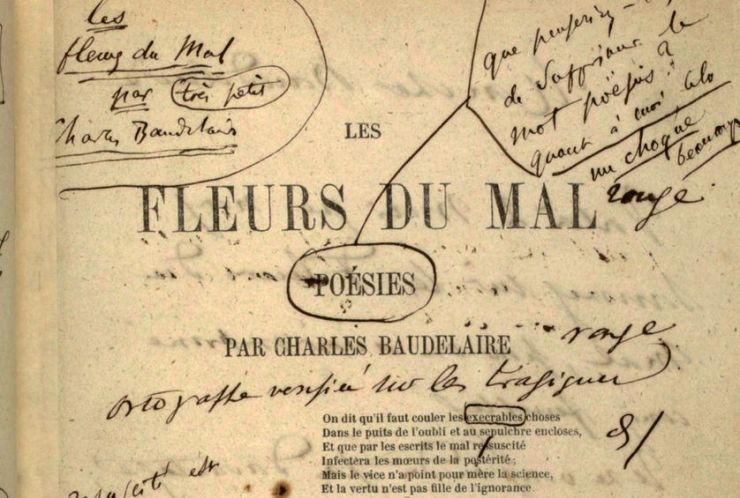

Como decía, Las flores del mal constituye casi toda su obra poética, alrededor de ciento cincuenta poemas, según incluyamos los añadidos posteriores, los censurados, la dedicatoria, el epígrafe, etc. Un conjunto que resulta de unos dieciséis años de trabajo, cuya primera edición vio la luz en 1857, cuando él contaba treintaiséis. Es conocido que tanto él como su editor fueron condenados por ultraje a la moral pública y a las buenas costumbres y seis de los poemas fueron cercenados de la colección. Hoy podemos leerlos sin prejuicios y asombrarnos de lo fina que era la piel de los moralistas de su época, cosa inveterada en todo tiempo, por cierto, y que no ha cambiado nunca, por más que nos cueste verlo en nuestros contemporáneos. Solo cambia el tinte de los prejuicios, y el color de los censores. Uno de los aspectos más interesantes del libro es que tiene unidad, y es lo que él esperaba de los lectores, que le encontrasen un principio y un final. No es poca cosa, porque casi todos los poemarios que podemos encontrar en la biblioteca, de cualquier tiempo, adolecen de falta de unidad, son como álbumes de retales de momentos. No es fácil encontrar un libro de poemas que transcurra con una propia narrativa interna, donde se pueda vislumbrar una intención artística en el conjunto que se eleve por encima de la esencia de cada uno de los poemas. Y así el título nos ayuda a recorrer ese camino como la estrella polar, sin perderla de vista en el andar de los versos.

Al tiempo, Las flores del mal convirtió al maestro en el padre de los que después se llamarían poetas malditos, junto al mejor de sus epígonos, Rimbaud, y también sus entusiastas Verlaine y Mallarmé, por citar solamente a los más conocidos. Estos últimos, por cierto, fueron los primeros en alabar su talento, poco antes de que falleciera. Lo más curioso es que Baudelaire tenía muchas reservas respecto de esos poetas jovenzuelos. Se conoce que, como nos pasa a todos, Baudelaire tampoco sabía apreciar el valor de sus coetáneos. Sea como fuere, el libro supuso un antes y un después en la poesía, un distanciamiento con el romanticismo, caduco a su juicio, para abrazar la fuerza de los símbolos. No en vano fue el pionero de la corriente artística que después se llamó simbolismo. Y cultivó uno de los matices más interesantes y renovadores en literatura, quizá su aportación más sorprendente: ampliar el espectro de la belleza a rincones que hasta entonces habían estado vedados por la moral o abandonados por la costumbre, tanto da, y empedrar así el sendero, de la forma más desesperanzada imaginable, del drama del hombre moderno, todavía hiriente hoy. Pese a su ruptura con lo anterior, cabe destacar la pulcritud de su estilo y el clasicismo formal con el que escribía. De un rebelde como Baudelaire, uno habría esperado algo similar a lo que encontramos en muchos «poetas transgresores», versos sin métrica, ni rima, ausencia de puntuación, desprecio de la gramática o incluso capricho estético a la hora de disponer las letras sobre el papel. Pero no, todo lo contrario, el rigor formal de Baudelaire sería digno de la alabanza de Quevedo: versos alejandrinos, sonetos, madrigales, métrica perfecta, sonoridad exquisita, precisión terminológica, musicalidad… De ahí quizá su enorme prestigio, al menos después de muerto, pues supo unir la belleza formal, el rigor de la disciplina, la magia de las analogías y la filosofía profunda. La pena, para quienes no dominamos el francés, es lo que se pierde en la traducción: ninguna es perfecta, solo una edición bilingüe y unas nociones de francés pueden ayudar a acercarse bien al texto original y disfrutarlo con plenitud. Pero no te desanimes, la parte buena es que el contenido es tan rico que aunque solo te alcanzara una pequeña porción de lo que Baudelaire sentía, sería suficiente justificación para admirar su obra.

Para entender la poesía de Baudelaire conviene conocer el contexto en el que se produce. Así pues, antes de remangarnos del todo, describamos brevemente el escenario relevante, sin atender a detalles curiosos que puedes encontrar en la pantalla con un clic, ni pretender una biografía, que arruinaría la ambición de este texto. Baudelaire escribe alrededor de 1850, en un entorno de industrialización creciente en el que París pasa de ser una ciudad medieval a convertirse en una gran metrópolis, llena de individuos que no se conocen, anónimos entre sí, una masa de gente, por antonomasia. En ese París proliferan los emprendedores, la innovación, el capitalismo, el progreso, la riqueza, pero también los proletarios, el hollín, las miserias, las rameras, los mendigos. La calle ya no es un lugar para encontrarse con los vecinos, sino una vía de paso en la que se tropiezan los desconocidos. Por esas fechas, para dar una estampa elocuente, Karl Marx estaba escribiendo El capital, atendiendo con disgusto a esa nueva realidad. A Baudelaire le angustia ese entorno laborioso y anónimo, le molesta la masa, por ser masa, por tener las cualidades del ganado, sumisa, sin voluntad, sin diferencias entre personas, satisfechas con su irritante igualdad. Ante esa perspectiva, desde joven adopta el dandismo como solución, en rebeldía, como manifestación externa de la singularidad. Volveremos sobre ello más adelante, en detalle. En ese contexto, Baudelaire traduce con delectación a Poe, a quien considera su alma gemela, y no en vano a él debemos que en Europa se difundiera la obra del autor estadounidense, por fortuna. Nos queda como tesoro, además de los textos de Poe, claro, un ensayo de Baudelaire sobre la génesis de El cuervo, el famoso poema de Poe, del que, a su vez, con el paso del tiempo, Borges tuvo la amabilidad de dedicarle unas líneas brillantes, como todo lo que hacía. En este género, Baudelaire cultivó no solo el ensayo literario, sino también de música, escultura y pintura, como por ejemplo el de Tanhäusser, de Wagner, a quien admiraba profundamente, y sus resultados son de una sensibilidad y de un valor no menor. De hecho, una de sus obras más conocidas es Los paraísos artificiales, un ensayo sobre las drogas, simplificando sumamente el contenido, si me permites el atrevimiento, en el que tales artificios ayudan a la elevación del alma y son a su vez símbolo de la escapatoria que siempre buscó al tedio vital. También nos dejó huella de su prosa íntima con un texto confidencial que dedicó a su madre, Mi corazón al desnudo, que ayuda a entender mejor la personalidad del poeta desde una sinceridad desgarradora. Empezó un drama, que nunca terminó, titulado El borracho, ya ves por donde cojeaba, y puso su guinda literaria con la obra que hoy nos ocupa, Las flores del mal, en el género elevado por excelencia, la lírica. Murió con cuarentaiséis años, vivió con sífilis y dolencias siempre, muy pobre, con una sensación implacable de fracaso literario y de soledad. Si el alma de Baudelaire no fue un alma atormentada, ninguna lo fue. Entre sus influencias literarias más allá de Poe, o de pensamiento si se quiere, se suele citar a Victor Hugo, con esa visión descarnada de la miseria de las ciudades, a quien le dedicó varios poemas de este libro, al Marqués de Sade, con esa perspectiva irreverente sobre la sexualidad, la perversión, el sadismo y el masoquismo, a Hoffmann, en una línea literaria cercana a Poe también, a De Quincey, al hilo de las drogas, por su famosa obra Confesiones de un consumidor de opio, a Flaubert, paladín del gusto por la precisión lingüística que tanto obsesionaba a Baudelaire, y quizá algunos otros de índole más social y política que literaria de quien me reservo la cita, pues el terreno hermenéutico de Baudelaire es muy complejo, habida cuenta de su ambigüedad y su postura oscilante, como ahora veremos, y hay en este ámbito más dudas y posibilidades que certezas incontestables. Por otra parte, su legado fue recogido por un sinfín de poetas, y no solo poetas, casi sería más cómodo citar aquellos a los que no influyó. Y aun así, muchos de ellos estarán influidos por Baudelaire sin saberlo, sin haberlo leído. Y si no me crees, recordemos que Marcel Proust, T. S. Eliot, Walter Benjamin, Paul Valéry o Sartre, por citar solamente cinco del s. XX, publicaron obras con la palabra Baudelaire en su título. Es decir, si has leído a Sartre, por decir uno entre mil, probablemente ya tengas inoculado el veneno de Baudelaire.

Antes de entrar en el pensamiento maduro del poeta, conviene detenernos un momento en el dandismo, en tanto que fue una postura vital que adoptó de muy joven y ayuda a comprender el origen de su descontento y el desarrollo posterior de sus ideas. Como decíamos, aborrece la sociedad en la que vive, anónima y aborregada, y en el dandismo encuentra un vehículo con el que manifestarse superior en medio de la masa, único y singular. Toma partido por la diferencia individual en contra de lo uniforme y gris, de lo igual. Si me permites el excurso, Baudelaire ha sido con frecuencia reconocido como propio por la vertiente más crítica del capitalismo, en su momento los comunistas y socialistas y más recientemente lo que se suele llamar izquierda, y, sin embargo, no hay que ser un experto exégeta para intuir que nuestro poeta detestaría, de estar vivo, la ambición populista y estéril por la igualdad. Sirva esto para poner énfasis, como decía más arriba, en que la hermenéutica sobre su ideología social es, cuanto menos, difícil de aprehender. Mira, sino, esta cita irreverente:

No existen más que tres seres respetables: el poeta, el sacerdote y el soldado; el hombre que canta, el que bendice, el hombre que sacrifica y se sacrifica. Crear, saber y matar. El resto está hecho para el látigo. Los otros hombres son pecheros y jornaleros, buenos para las caballerizas; es decir, para ejercer lo que se llaman profesiones.

Claro, por más que sea un pensamiento profundo e interesante, en el contexto de su época y en medio del panorama laboral que le tocó vivir, no deja de parecer un insulto. En todo caso, aunque alaba al hombre de ocios y desprecia al jornalero vulgar, no conviene confundir esto con que no le gustase el trabajo, más bien al contrario: él decía que el trabajo aporta orden y serenidad, la abulia, en cambio, produce depresión. Así, la voluntad se erige como reina de las virtudes, hasta tal punto que el poeta, a su modo de ver, está ungido no tanto por el talento y la inspiración como por otras virtudes asociadas al trabajo más que a la genética: el esfuerzo, la tenacidad, la técnica, la pulcritud y eso que yo llamo “hablar con propiedad”, utilizar los términos precisos para expresar las ideas de forma clara y unívoca. Sea como fuere, echarse en los brazos de Baudelaire desde el republicanismo, el socialismo o la democracia es una insensatez, y también desde la monarquía, el clero o el militarismo:

Monarquía y República basadas en la democracia son igualmente absurdas y débiles. Salvo el aristocrático, no existe gobierno razonable y seguro.

Así, el dandismo, que en Baudelaire, con su estrechez económica, se debe entender más bien como una suerte de vida bohemia, es una postura ideológica, y digo bien postura, con toda la mala intención, con la que diferenciarse de la masa y protegerse de ella. Qué significa ser un dandi: “ser sublime sin interrupción”, “vivir y morir ante el espejo”, “desde el atuendo irreprochable a toda hora del día y de la noche hasta las pruebas deportivas más peligrosas, solo son una gimnasia propia para fortalecer la voluntad y disciplina del alma”. La coraza, pues, no es otra cosa que un disfraz de frialdad, la que poseen los seres superiores, impasibles, que pone a cubierto la angustia de un alma que se sabe imperfecta y desprecia la compasión del otro, la dolorosa compasión del que te conoce. El disfraz, pone un velo de distancia entre los demás y una soledad espantosa que no tiene remedio, una necesidad de amor que nunca podrá ser satisfecha. Por eso, tal vez, le gusta tanto la poesía, porque le permite interpretar. Por eso, tal vez, odia los campos y la naturaleza virgen, como te comentaba antes, porque encierran una maldad arbitraria, gratuita, espontánea, en el que las cosas no tienen ningún sentido sino que suceden de forma necesaria. Baudelaire está pues en las antípodas del buen salvaje de Rousseau, apuesta por el artificio y el refinamiento: si ha de ser en lo malvado, que sea sublime y satánico, fruto de la creatividad. Una cita suya, si me permites la broma, parece escrita hoy para castigo de los veganos: “lo siento, pero ya sabes que soy incapaz de enternecerme por los vegetales y mi alma se rebela ante esa nueva religión que siempre tendrá algo de shoking.”

Ahora sí, tomando el hilo de lo satánico, podemos entrar en la moral de Baudelaire y en los detalles de su pensamiento. Cabe advertir que nuestro poeta era una persona tierna y sensible, no hacía daño a los demás, no hemos de entender su filosofía como una práctica dañina, sino como una visión profunda de la vida y del arte. Que yo sepa, no hay registros de violencia suya, más allá de aquella vez que salió a la calle, en medio de la guerra, para pedir a gritos la cabeza de su padrastro, pero no por maldad, sino por odio personal al que tanto daño le procuraba. La moral de Baudelaire oscila entre dos polos, que se abrazan en equilibrio como el yin y el yang, así como su estado de ánimo se mueve del uno al otro, para elevarse y para sucumbir. Conviene, pues, interpretarlo siempre con cautela y dentro de una enorme ambigüedad, como iremos viendo. Los dos polos producen la tensión constante del hombre entre el bien y el mal: por un lado Dios, el bien, al que uno quiere ascender, por otro Satán, el mal, en cuyo descenso uno encuentra placer. Nos dice textualmente:

Resulta más difícil amar a Dios que creer en él. Por el contrario, para la gente de este siglo, es más difícil creer en el diablo que amarlo. Todo el mundo lo siente y nadie cree en él. Sublime sutileza la del diablo.

Hoy leemos eso de “la gente de este siglo” y nos sale una sonrisa, dos siglos después. El bien para Baudelaire son los dogmas despóticos y autoritarios, germinados en la moral cristiana, y ejecutados en su tiempo por la sociedad que le tocó vivir. El mal, por tanto, ha de ser lo contrario, la rebeldía contra esas normas impuestas a la fuerza. Y aquí cabe interpretar una parte de su ambición por diferenciarse de la masa, al elevar la maldad a la categoría de arte, pese a la censura de sus coetáneos, pues el que juzga y condena ha de conceder importancia al pecador: debe observarlo, comprenderlo, enjuiciarlo y, finalmente, no antes, castigarlo. Así pues, como señala López Castellón, Baudelaire no comulga con Platón en el Gorgias: queremos lo bueno, nadie desea cometer injusticia. Muy al contrario, el poeta prefiere suponer libertad y lucidez en su transgresión de las normas, aceptar el castigo, sin disculpas y sin perdón. Resuenan en esta idea los ecos de Milton, la dignidad de la caída de Lucifer, la defensa de la singularidad y de la personalidad, la elección del demonio, condenado por sus ansias de elevación, patrono de los desheredados, conocedor del sabor último de la ciencia del bien y del mal. Ahí empieza a destellar el drama del hombre moderno, esa ambigüedad oscilante entre los dos polos de tensión, pues al cabo el que desciende a los infiernos, en su caída, implora a Dios la fuerza que le falta para mirarse a sí mismo sin horror. De hecho, es difícil desentrelazar la ligazón del bien y del mal, de Dios y del diablo, a poco que miremos, por ejemplo, al sexo. Sobre la sexualidad innecesaria, por placer, recae el mayor de los dogmas impuestos por la moral cristiana, el pecado por antonomasia, el mal encarnado y tangible. De esta suerte, el bien es la continencia y la virginidad, salvo que uno obedezca ciegamente a eso de “creced y multiplicaos”. El sadismo y el masoquismo podríamos situarlos entonces en la cima de la perversión de la moral, donde el castigo físico, la humillación, el dolor, se mezclan con el placer perverso y absolutamente inútil, inherente al hombre depravado. Ahora bien, el sadismo y el masoquismo tienen un inquietante matiz católico, pues en la moral de la Iglesia, el castigo divino es constante, porque el ser humano es pecador por naturaleza, y Dios, que te ama profundamente, no deja de ponerte la piel en carne viva, y tú aceptas su látigo con devoción, humillado, en mutuo amor. Es, pues, difícil separar el bien y el mal, sea cual sea el vértice sobre el que pivota el mundo.

Ya que me sacas el tema del sexo, toma relevancia la mujer, sobre la cual Baudelaire tuvo una perspectiva igual de oscilante, entre bestia y ángel. De una parte, como decía Stendhal o Schopenhauer, la belleza de la mujer es una promesa de felicidad, la fe en que a su lado será uno dichoso. En su faceta angelical, es pues brújula y salvación. Pero de la otra parte es naturaleza pura, al creer de Baudelaire, arrastra al hombre hacia la brutalidad, ahoga su inteligencia e inhibe el deseo de elevación del alma. Así, siendo la mujer para el hombre una tendencia irresistible, ha de ser mala, en tanto en cuanto le priva de voluntad. Podemos sacar de contexto una cita espeluznante del poeta: “la mujer es natural, es decir, abominable.” Pero también podemos recordar otras dulces y tiernísimas, como aquellas en las que se identifica, como poeta, con una prostituta, pues ofrece del mismo modo que ella sus secretos más íntimos a cambio de moneda. Le gustaba la prostitución, usaba de ella, se compadecía de las putas y dignificaba su caída y su degradación. No en vano, consideraba al Dios de los cristianos la mayor de todas las prostitutas, con ese estilo controvertido y delincuente, pues ofrece sin reservas su amor puro y sincero a la humanidad entera, sin distinciones. Las analogías y correspondencias de Baudelaire son, ya ves, luminosas.

Hemos mencionado que fue un alma atormentada, y he aquí la piedra angular de su sentir: el spleen. En sus propias palabras, es una “parálisis de la voluntad”, “un inmenso desánimo, una sensación de aislamiento insoportable, la imposibilidad de encontrar cualquier diversión.” Si atendemos a su etimología, se intuye el sentido profundo: spleen es un término inglés, en español esplín, que viene del griego, a través del latín, splen. Significa, en griego, bazo. Para Hipócrates y Galeno, la bilis negra que se produce en el bazo es consecuencia, o más bien causa, de la melancolía, y a través de la tradición se tiene al bazo por el lugar en el que se condensan esos humores que causan la melancolía. El idioma inglés lo recogió tal cual, donde significa a la vez bazo y esa sensación melancólica, y nosotros después lo hemos adaptado al castellano como anglicismo, con el sentido baudeleriano únicamente. Ese tedio, esa soledad y desesperanza, ese hastío de ver la metrópolis y la masa anónima aborregada, es el spleen de Baudelaire, el drama del hombre moderno. Y es con esa conciencia del dolor, lúcida, con la seguridad de que es imposible ser feliz, cuando el maestro afila la pluma para conmover las regiones más oscuras de nuestro espíritu. Cito a López Castellón de nuevo, elocuente, a propósito del arte de Baudelaire: “la poesía es una suerte de brujería evocadora que redime lo que toca al espiritualizar, que embellece la realidad al ajustarla a las exigencias de la métrica y de la rima, mediante el trabajo constante del autor.”

El paso del tiempo es el leviatán que devora la poca fuerza que queda para resistir el spleen. Ver cómo se marchita el cuerpo, cómo se van agotando las escasas facultades que teníamos, cómo carcome inexorable nuestra frágil voluntad. Nada se puede contra semejante monstruo, salvo quizá poner la poesía de por medio, no para detenerlo, ni siquiera mitigarlo, sino simplemente para hacer el viaje más llevadero, como uno de esos paraísos artificiales:

Hay que estar siempre ebrio. Nada más: ese es el asunto. Para no sentir el horrible paso del Tiempo que os fatiga la espalda y os inclina hacia la tierra, tenéis que embriagaros sin tregua. Pero, ¿de qué? De vino, de poesía o de virtud, como queráis.

La primera opción de Baudelaire para intitular su obra poética fue Las lesbianas. A su entender, el amor lésbico era símbolo paradigmático de uno de los fundamentos que quería expresar: sexo gratuito, sin intención reproductiva, un auténtico anatema para los dogmas de la moral cristiana, hermoso por lo estético que encierra la feminidad y el amor, malvado por lo transgresor de lo consuetudinario, amén de rebelde y provocador. Esto nos da una primera idea de su malsana intención. Sin embargo, después de descartar también el título Los limbos, se dejó aconsejar por su editor, Teófilo Gautier, para bautizarla como hoy la conocemos, Las flores el mal, que expresa de forma aún más simbólica la esencia de su pensamiento: ese aparente oxímoron donde lo más escogido de lo maligno puede tener valor estético y ser elevado al nivel de belleza artística, máxime cuando ese mal es simplemente la antítesis de los dogmas autoritarios de la moral cristiana, cristalizados por antonomasia en el sexo pecaminoso. Para nuestro poeta, lo sombrío de la sociedad, la bajeza, tenía cabida en el ámbito de la lírica, allí donde nunca había entrado una palabra fea, y existía un rico sembrado de símbolos y correspondencias pendientes de cosechar para que nos hablasen con una nueva voz y con su propio encanto. Sirvan estos dos cuartetos de ejemplo, extraídos del poema Himno a la Belleza, en los cuales Baudelaire deja claro por qué cree que la belleza puede encontrarse igualmente en el mal:

¿Qué importa que tú vengas del cielo o del infierno,

¡oh Belleza! ¡monstruo enorme, espantoso, ingenuo!

si tus ojos, tu sonrisa, tus pies, me abren la puerta

de un Infinito al que amo y nunca he conocido?

De Satán o de Dios, ¿qué importa? Ángel o Sirena,

¿qué importa, si tú haces -hada de ojos de terciopelo,

ritmo, perfume, fulgor, oh mi única reina-

menos horrible el universo y menos pesados los instantes?

Valga el énfasis sobre aquello que es objeto de búsqueda y cultivo del verdadero poeta: belleza, “mi única reina”. Para Baudelaire, esta razón de ser del poeta toma cuerpo en la creación de símbolos, de tal suerte que el poeta no es otra cosa que una especie de descifrador de analogías universales. La herramienta que utiliza el poeta, su lupa, es una mirada ingenua y atenta a los detalles, esos detalles que de tan corrientes pasan desapercibidos, los cuales se sustancian en el hallazgo feliz de un símbolo, una forma estética que nos evoca una idea a partir de una imagen aparentemente lejana, saltándose todos los pasos intermedios que la unirían a través de la razón. Uno de sus más sutiles versos lo recuerda así: “los perfumes, los colores y los sonidos se responden”.

Como dijimos más arriba, Las flores del mal es una obra poética con unidad, con hilo argumental. En este sentido, resalta la estupidez de sus censores, su falta de sensibilidad, cuando cercenaron seis poemas del conjunto, como si se pudieran suprimir sin arrancarle las entrañas y matar al animal. Lo cual, por otra parte, si bien no le gustó nada a Baudelaire, estimo que es el mayor elogio que le pudieron hacer en vida. Sobra decir, obviamente, que además de estúpidos por la tijera, lo fueron por no entender lo que allí dentro latía. Sirva esta confesión de nuestro poeta a Ancelle:

¿Necesitaré decirle a usted, que tampoco lo adivinó, que en este libro atroz puse mi corazón, toda mi ternura, toda mi religión (disfrazada), todo mi odio? Desde luego, escribiré lo contrario, juraré por mis grandes dioses que es un libro de arte puro, de parodias, de juglaría, y mentiré como un sacamuelas.

Dejando de lado a los estúpidos, que nada valen, hablábamos del hilo argumental. Sucintamente, la trama sería esta: me duele el spleen, la melancolía del mundo todo, quiero salvarme, intento una escapatoria, la vía del arte no me complace, el amor tampoco resulta suficiente, ante el fracaso, desespero, pero busco consuelo en la sociedad que me rodea, en su moralidad, por si pudiera reconciliarme con ella, pero es también en vano, el spleen vence, me queda el refugio de los paraísos artificiales, última alternativa, que tampoco sirve, con lo cual puedo caer en una espiral de destrucción sin arrepentirme, dejándome seducir por la belleza de la maldad, consciente de mi condena irremediable, me rebelo contra Dios para terminar las horas. Y, al final, que la muerte me alivie de la pena. Esta línea argumental se puede seguir de acuerdo con las seis partes en las que se divide la obra.

En la primera, titulada Spleen e ideal, el poeta descubre su sentimiento melancólico y busca la salvación a través del ideal artístico y del amoroso. Puesto que no es este el lugar apropiado para repasar todos los poemas de esta sección que tienen tal interés y desmenuzar sus detalles con prolijidad, quizá un botón nos sirva para entender cómo el ideal artístico, según Baudelaire, por más que hermoso no es capaz de sobreponerse a su melancolía. El poema El albatros es un ejemplo precioso, rescato aquí la última estrofa:

El Poeta es semejante al príncipe de las nubes

que frecuenta la tempestad y se ríe del arquero;

desterrado en el suelo en medio de los abucheos,

sus alas de gigante le impiden caminar.

Como decía, el amor tampoco le basta al poeta para calmar ese desconsolado sentimiento de soledad y aburrimiento. Invierte muchos versos en acercarnos al amor, con el fracaso siempre por destino. Por destacar uno ejemplificador, valga el soneto Sed non satiata, en el que Baudelaire evoca las virtudes del amor de su vida, Jeane Duval, una mulata a la que amó hasta su muerte. El título está tomado de un verso de Juvenal en el que se refiere a Valeria Mesalina, esposa del emperador romano Claudio, famosa por sus infidelidades conyugales: “y se retiró, cansada de los hombres, pero no saciada.”

Extraña deidad, morena como las noches,

de perfume mezcla de almizcle y de habano,

obra de algún obi, el Fausto de la sabana,

bruja con costados de ébano, criatura de las negras medianoches.

Prefiero al constance, al opio y al nuits

el elixir de tu boca donde el amor se ufana;

cuando parten hacia ti mis deseos en caravana,

tus ojos son el aljibe donde beben mis tedios.

Por esos dos grandes ojos negros, tragaluces de tu alma,

¡oh, demonio sin piedad! viérteme menos fuego,

no soy el Estigio para abrazarte nueve veces,

¡ay! no puedo, Megera libertina,

para quebrantar tu valor y estrecharte,

¡en el infierno de tu lecho convertirme en Proserpina!

Pese a la abundancia de referencias cultas, se intuye con facilidad la intención del poema. Sea como fuere, recuerda que el constance y el nuits son vinos, el Estigio es el río que circunda los infiernos nueve veces, Megera es la más terrible de las Erinias, encargada de vengar las infidelidades, y Proserpina es análoga a la diosa griega Perséfone, esposa de Hades, reina del inframundo.

Así pues, en esta primera parte, queda el spleen señoreando el campo de batalla que es el alma del poeta. Varios poemas se titulan simplemente así, Spleen. Destaco uno de ellos para evocar el desaliento con que Baudelaire se mira a sí mismo.

Conservo más recuerdos que si tuviera mil años.

Un mueble grande con cajones lleno de balances,

de versos, de cartitas de amor, de sumarios, de romances,

con espesos cabellos envueltos en recibos,

oculta menos secretos que mi triste cerebro.

Es una pirámide, un panteón inmenso,

que contiene más muertos que una fosa común.

―Soy un cementerio aborrecido de la luna,

donde, como los remordimientos, se arrastran largos gusanos

que siempre se ceban en mis muertos más queridos.

Soy un viejo tocador lleno de rosas marchitas,

donde yace todo un batiburrillo de modas anticuadas,

donde los lastimeros cuadros al pastel y los pálidos Boucher

respiran, ellos solos, el olor de un frasco destapado.

Nada iguala en duración a las fastidiosas jornadas,

cuando bajo los gruesos copos de los años nevosos

el aburrimiento, fruto de la melancólica falta de curiosidad,

alcanza las proporciones de la inmortalidad.

―En adelante ya no eres, ¡oh materia viviente!

más que una roca de granito rodeada de una ola espantada,

adormecida en el fondo de un Sáhara brumoso;

una antigua esfinge ignorada de la gente despreocupada,

olvidada en el mapa, y cuyo humor arisco

no canta más que bajo los rayos del sol que se pone.

Llegados a este punto, quizá se entienda mejor el estado de desesperación al que Baudelaire se ve abocado después de no encontrar remedio a su melancolía vital ni mediante el arte ni mediante el amor. La elocuencia de estos maravillosos versos del poema Lo irreparable será suficiente:

Dile, hermosa bruja, ¡oh! di, si lo sabes,

a este espíritu colmado de angustia

y semejante al moribundo al que los heridos aplastan,

al que el casco del caballo magulla,

dile, hermosa bruja, ¡oh! di, si lo sabes,

a este agonizante al que el lobo ya olfatea

y al que el cuervo vigila,

¡a este soldado roto! si es preciso que desespere

de tener una cruz sobre su tumba.

Enunciado ya el problema en la primera parte, el drama de esta historia, por el cual el poeta no puede escapar del tedio que le abruma, agotado el elixir del amor y la piedra filosofal del arte, vuelve la vista a la sociedad que le rodea para buscar una salvación. Así, la segunda parte se titula Cuadros parisienses, traducida a veces por Estampas parisinas, en la cual Baudelaire describe su entorno acercándose con ternura y compasión a los rincones más sombríos de la sociedad, descendiendo a veces hasta la alcantarilla y dignificando la belleza estética que puede haber en la fealdad, una vez el pincel del artista ha hecho su magia. Hay aquí destellos de ética, de cristiandad, de versos sociales, que retratan a fuerza de quejidos un escenario que no le gusta, en el que al final siente desprecio por la masa vulgar en la que se ha convertido París. El hastío seguirá reinando hasta ensayar una nueva puerta para escapar del laberinto. El soneto Los ciegos da cuenta del desprecio con el que abandona Baudelaire la esperanza en sus congéneres, hechizados por la mitología cristiana. Encoge el alma descubrir un presente tan fielmente reflejado en estos versos:

¡Contémplalos, alma mía, son realmente espantosos!

Parecen maniquíes, vagamente ridículos,

terribles, singulares igual que los sonámbulos;

sin que se sepa adónde dirigen sus ojos en tinieblas.

Sus ojos, de los que surgió la centella divina,

como si miraran a lo lejos, permanecen alzados

hacia el cielo; nunca se les ve inclinar hacia el suelo

su pesada cabeza con aire soñador.

Atraviesan así lo oscuro ilimitado,

ese hermano del eterno silencio. ¡Oh, ciudad!

mientras que a nuestro alrededor cantas, ríes y gritas

prendada del placer hasta la atrocidad,

¡mira! ¡yo también voy a rastras! aunque más necio que ellos,

me digo: ¿qué buscan en el Cielo todos esos ciegos?

En la tercera parte Baudelaire busca el refugio de los paraísos artificiales, entre los cuales el vino, otra flor del mal, da título a este conjunto de poemas. Los paraísos artificiales resultarán ser, no obstante, solo un bálsamo para sobrellevar mejor el spleen, no una solución definitiva, ni mucho menos. Nuestro poeta encuentra en el vino el mejor símbolo para expresarlo. Son solo cinco poemas, El alma del vino, El vino de los traperos, El vino del asesino, El vino del solitario y El vino de los amantes. Destaco este último, un soneto en el que Baudelaire recoge la ensoñación de la felicidad del amor, aquel que fracasó en los primeros poemas, para adentrarse en un oasis transitorio a través de esas flores del mal que son las drogas, falso por fuerza, solo paraíso en apariencia, un mero espejismo, un sueño, locura…

¡Hoy el espacio es espléndido!

¡Partamos a caballo sobre el vino,

sin frenos, sin espuelas y sin bridas,

por un cielo mágico y divino!

Como los ángeles a los que tortura

una implacable calentura,

en el cristal azul de la mañana

¡sigamos al lejano espejismo!

Suavemente mecidos en las alas

del inteligente torbellino,

en un delirio paralelo,

nadando, hermana mía, el uno junto al otro,

¡huiremos sin tregua ni descanso

hacia el paraíso de mis sueños!

Qué nos queda, sino entregarnos a la maldad. La cuarta parte se titula propiamente Flores del mal, y arranca con un poema titulado La destrucción. El perfume que dejan se mastica en el ambiente de sus páginas, se puede tocar el aroma satánico, el sadismo, la belleza del vampiro, la atracción tentadora del pecado, la complacencia en la autodestrucción, el simbolismo de la tensión entre la mujer, el arte, el demonio, el spleen, el amor y la muerte. En esta etapa, las mujeres toman el rol de flores del mal por antonomasia, las mártires, las lesbianas, las condenadas, las buenas hermanas, Beatriz, Delfina, Hipólita… Como es natural, el mal no será solución al hastío de vivir, sin importar cuánto consiga rebajarse el alma para no aburrirse. En este caso, recojo el principio de la caída, el soneto La destrucción, en el que Baudelaire nos descubre el camino que va a emprender.

El Demonio se agita sin cesar a mi lado;

flota en torno a mí como un aire impalpable;

lo respiro y siento que quema mis pulmones

y los llena de un ansia sempiterna y culpable.

Sabiendo lo mucho que amo el Arte, toma a veces

la forma de la mujer más seductora,

y con especiales e hipócritas pretextos,

acostumbra mis labios a filtros degradantes.

Lejos de la vista de Dios, así me lleva,

jadeante y deshecho de cansancio,

al centro de los llanos del Tedio, profundos y desiertos,

y arroja ante mis ojos llenos de confusión

vestiduras manchadas, heridas entreabiertas,

¡y el sangriento aparato que implica Destrucción!

Pero…

Artículo exclusivo para suscriptores

Para seguir leyendo este artículo tienes que ser suscriptor. Así me ayudarás a seguir creando contenido de calidad de forma independiente. A cambio te ofrezco una serie de ventajas, como recibir los libros en primicia sin coste o acceder a todo el contenido de suscripción. Puedes verlas haciendo click aquí. Suscríbete por solo 2€ al mes, o haz log in con tu usuario si ya eres suscriptor.

*

BIBLIOGRAFÍA:

Azúa, F. de, (1978) Conocer Baudelaire y su obra, Barcelona: Dopesa.

Baudelaire, C., (1984) Escritos sobre literatura, Barcelona: Bruguera.

Baudelaire, C., (1999) Las flores del mal, Madrid: Edimat.

Baudelaire, C., (1984) Mi corazón al desnudo y otros papeles íntimos, Barcelona: Visor.

Baudelaire, C., (2005) Pequeños poemas en prosa. Los paraísos artificiales, Madrid: Cátedra.

González-Ruano, C., (1958) Baudelaire, Madrid: Espasa-Calpe.

Sartre, J. P., (1984) Baudelaire, Madrid: Alianza.